Critique du film Hold-Up : Retour sur un chaos de Pierre Barnérias, Nicolas Réoutsky et Christophe Cossé (version 2h49, sortie le 11 novembre 2020)

Depuis sa sortie le 11 novembre, et même un peu avant, le documentaire Hold-Up : Retour sur un chaos connaît un véritable buzz et, avec, une polarisation importante de sa réception. Il y a les personnes qui relaient le film, se réjouissant d’une vérité enfin révélée, et celles qui le relaient, accompagné de fact-checking minutieux. Au milieu de tout cela, rares sont les discours qui abordent ce documentaire en tant que documentaire, en tant qu’œuvre. De fait, puisque sur Goodtime, on parle avant tout de cinéma, je vous propose une critique cinématographique de Hold Up. Ce documentaire aborde différents points qui concernent la pandémie de Covid-19, allant de la mauvaise gestion gouvernementale à la mise en application d’un plan qui viserait à contrôler la population. Puisque ce film se place du côté de la révélation, il soutient une pratique du genre documentaire qui en fait le meilleur moyen de rendre compte d’une réalité. On sait toutefois que toute mise en image, toute mise en scène, supposent un décalage avec la réalité. Un tel enjeu nous permettra d’analyser comment Hold-Up travaille la forme documentaire et quel est le rapport du film à la réalité et à la vérité, un peu comme j’ai déjà pu le faire avec Tickled.

Esthétique et régime de l’image

Encore plus que dans la fiction, le régime de l’image du documentaire est primordial puisqu’il présente un enjeu très particulier. L’audience d’un film documentaire, dans la majorité des cas, associe l’image documentaire à la réalité. Chaque image, chaque plan, chaque mouvement de caméra a un effet qui, normalement, ne doit pas déclencher la même analyse et la même réception que face à de la fiction. Il faut toujours garder en tête que le film documentaire est au coeur d’un conflit entre la réalité et sa représentation. La production d’un documentaire suppose d’avoir en tête un tel enjeu et implique, souvent, de penser une esthétique. Penchons-nous donc sur l’esthétique de Hold-Up.

Le dispositif

Tout d’abord, on constate que la grande majorité de ce documentaire consiste en la prise de parole d’une variété importante de personnes, allant du témoignage dans la rue à visage découvert, à l’entretien anonymisé avec un ancien agent du renseignement, en passant par le discours filmé de personnalités nommées, forme prédominante. Les interventions en présence, sur plateau, sont dans un espace avec un fond noir, en position semi-assise, encadrées par deux écrans qui diffusent soit l’affiche du film soit un document, en fonction de ce qui est dit. Ce dispositif nous rappellera en un sens celui du très récent et tout aussi médiatisé Un pays qui se tient sage, dont nous avions déjà parlé ici

Ces discours en plateau sont traités de différentes manières. On notera tout d’abord la présence constante et insistante de l’équipe technique, que l’on voit effectuer les travelling, passant entre la caméra qui filme et la personne qui parle, allant jusqu’à la cacher. Dans ce cas de figure, parfois, on change d’angle de vue pour retrouver le visage parlant. À la minute 51, par exemple, on bascule sur un plan rapproché, qui n’est toutefois pas le plan de la caméra que l’on voyait, vu le mouvement effectué. On remarquera d’ailleurs que les plans fixes sont assez rares. Il y a, semble-t-il, une volonté de dynamiser artificiellement le discours par le montage, à l’aide de travellings, de changements d’angles et de shaky cam très légères (caméra en mouvement, comme si on filmait à la main, de manière instable). Le split-screen (écran séparé), un autre outil, plus intéressant, consiste à découper l’écran en deux plans, qui montrent la même personne selon deux angles différents, allant même une fois jusqu’à 3. Ce procédé interpelle puisque, sans être révolutionnaire, il signale une conscience de l’image et de son cadre. Cette multiplication des angles à l’écran insiste sans doute très fortement à la fois sur la personne mais aussi sur son discours, émis comme reçu.

Pour finir, l’espace du plateau reste assez sombre, avec un éclairage qui vient seulement frapper de profil les personnes qui parlent. Dans cette obscurité, on distingue au début la présence du micro-perche en haut, au centre de l’image. À ce moment-là, on ne sait pas trop si c’est un choix tant ce n’est pas mis en valeur, toutefois, plus tard, le dispositif de prise de son changera complètement et sera beaucoup plus imposant et visible, toujours présent dans le cadre.

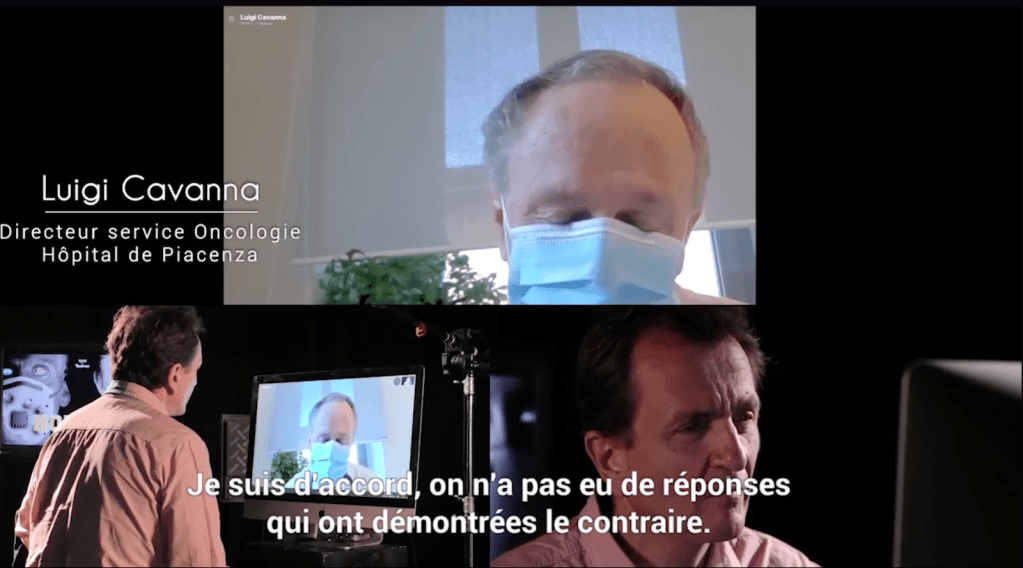

Si le film ménage donc d’abord un espace principal de parole, on a aussi un autre espace associé au documentaire, celui des entretiens vidéo. Cet espace est insaisissable tant il n’est pas constant. Il y a ainsi différentes mises en scène, avec différents ordinateurs et différents éclairages. Par exemple, à 1h38min, un écran d’ordinateur est filmé pour montrer une recherche sur un conflit d’intérêt : pourquoi filmer l’écran et pourquoi filmer un ordinateur qui diffère de l’ordinateur filmé jusqu’à présent, créant un nouveau lieu ? En termes d’images, le dispositif de split-screen est réutilisé mais ne constitue pas une règle, au contraire. Parfois, on nous montre seulement l’écran filmé, parfois l’écran filmé et le réalisateur qui regarde l’écran, parfois la vidéo est directement intégrée au documentaire, en plein écran ou en simple capture fenêtrée.

Le documentaire crée donc deux espaces qui lui sont propres, qui n’existent que par le film : le plateau et cet espace flou des entretiens vidéo. Il faut ajouter en espaces externes la rue, quelques lieux domestiques d’interviews et un espace mystérieux réservé à la prise de parole anonyme d’un ancien agent des renseignements.

Ajoutons à tout cela un dernier lieu, le plus important, le lieu fondamental du documentaire : le montage. Le documentaire semble être structuré assez classiquement par des écrans noirs, qui signalent une évolution du propos ou le passage à autre chose. On retrouve ce principe assez régulièrement dans des documentaires produits pour la télévision qui proposent une approche thématique d’un sujet, séparant les thèmes par un écran noir. Ce type de documentaire est à rapprocher du reportage. Le découpage des plans, quant à lui, n’est pas nerveux mais laisse rarement le temps s’installer, en tout cas, concernant les images en plateau.

On notera cependant un montage très nerveux à la fin du film, à partir de 2h26, lors des entretiens avec le groupe « Laissons les prescrire ». D’une part, tous les discours contiennent des jump cut, on coupe l’image pour récupérer le propos un peu plus loin dans le temps, procédé qui est quasiment absent du film avant cette séquence. D’autre part, fait de montage totalement inexplicable et qui ne facilite pas le suivi du film après plus de 2h de visionnage, alors qu’une personne commence un récit, on insère des interventions d’autres personnes, éloignant dans le temps chaque bout du récit. Enfin, pour en finir avec le montage, signalons à plusieurs reprises l’utilisation d’un fondu enchaîné au blanc, choix de montage profondément inexplicable qui survient de manière abrupte et ponctuelle. Un tel effet attire évidemment l’attention mais on ne sait pas trop quoi en penser, si ce n’est une volonté d’appuyer un effet dramatique. Dans celui qui surgit à 2h33min, on se demande presque si ce qui nous est montré n’est pas une vidéo récupérée quelque part, donc déjà montée avec cet effet.

Il faut d’ailleurs signaler un flou sur le caractère propriétaire ou non de certaines images. Ce flou s’installe dès le début, à la 9ème minute, avec une intervention vidéo de Silvano Trotta, qui dit « Je vous avais déjà montré des extraits », suggérant qu’il s’agit d’un extrait de vidéo diffusée mais pas citée. Toutefois, si cette intervention a été filmée pour le documentaire, cette référence incompréhensible suggère un problème de montage. Au-delà de cette problématique, ce qui installe un vrai flou, c’est le changement constant du format de l’image. Par exemple, cette intervention est centrée au milieu de l’écran en petit format. Les séquences en plateau semblent être en 16/9 mais les images d’entretiens vidéos varient tellement de format que ça en rivaliserait avec Michael Bay.

Conclusion sur le dispositif : Problème du régime de l’image

Par cette simple description technique du film, je veux faire comprendre que celui-ci ne propose pas d’esthétique. Ou, pour être plus précis, empêche d’identifier un geste de réalisation, à moins que ce geste repose sur une volonté totale de chaos, ce qui serait cocasse vu le sous-titre « Retour sur un chaos ». Au-delà de son propos, Hold-Up, par son montage, son découpage, son cadrage a un sérieux problème de régime d’image, un problème fondamental. Cette esthétique du chaos pourrait être intéressante, pourtant, elle se déploie dans un documentaire qui se présente comme l’objet d’une vérité révélée. Ce traitement chaotique fondamental de l’image par le film est en réalité le signe premier qu’il n’est pas soutenu par une pensée du documentaire. Hold-Up ne pense pas son image, ce qui ne fait qu’augmenter la confusion puisque l’on ne peut que très difficilement se repérer dans le film. Si Hold -Up était un documentaire expérimental, l’absence totale d’une esthétique systématisée aurait un intérêt. Mais là, dans le cadre d’un film qui se veut pédagogique, il aurait été absolument nécessaire de fixer un système pour accompagner son audience. Finalement, Hold-Up n’est pas lisible. Mais pourquoi ?

Documentaire et vérité

L’évidence de l’image

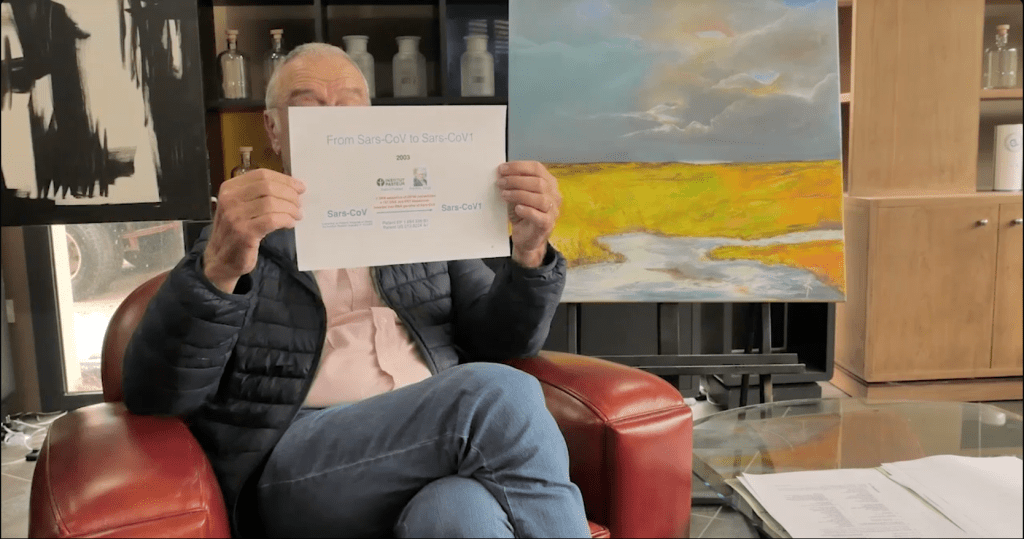

Ce gros problème dans le régime de l’image de ce documentaire provient de son rapport à la vérité. Selon moi, si ce film est formellement chaotique et insaisissable, c’est parce que le réalisateur pense que l’image en tant que telle a valeur de vérité. Pour lui, l’image est évidente. Cette notion d’évidence est sans doute ce qui structure une bonne partie du film. Ainsi, la voix-off nous dit à 10min50sec « Les chiffres parlent d’eux-mêmes, inutiles d’en rajouter ». Plus tard, à 1h51min, un ingénieur interviewé présente une feuille, désignée comme un brevet mais pourtant complètement illisible.

Il n’y a pas ici de mise en image du brevet, à proprement parler. Cette absence crée une sorte de confusion puisque, dans d’autre cas, on nous a montré des documents, directement insérés dans le documentaire, avec notamment du surlignage. Le réalisateur a une position pédagogique très étrange, qui repose sur ce rapport à l’image très étonnant. On a par exemple tout le long du film un coronavirus animé, qui ponctue certains moments et qui peut parler, ce qui semble ludique.

De plus, dans certaines interviews, le réalisateur laisse à l’image la formulation de ses questions. À 2h01min, par exemple, il demande à l’agent du renseignement ce qu’est « un virus binaire », ce qui laisse entendre une certaine volonté de clarté pour son audience. Pourtant, à la minute 56, lors d’une intervention de Christian Peronne, on est très surpris par l’absence totale de commentaire ou d’explicitation. Il n’y a que la parole de ce monsieur, qui parle d’une « méta-analyse », cite des établissements et évoque un chercheur. On pourrait s’attendre à des illustrations, comme lorsque l’on nous montrait des courbes, ou des éclaircissements sur du vocabulaire et l’enjeu que représente une méta-analyse. Il n’y a que très rarement un effet d’accompagnement de la parole.

En réalité, plus que l’évidence de l’image, c’est-à-dire d’un signe qui donnerait immédiatement son signifié, il y a une évidence de la parole. Mais tout comme il y a un problème avec le régime de l’image, il y a un problème avec le régime de la parole.

Le régime de la parole

Avec autant de personnes qui interviennent, on l’aura compris, malgré quelques plans contemplatifs, Hold-Up est avant tout de la parole et, parfois, des images d’illustration.

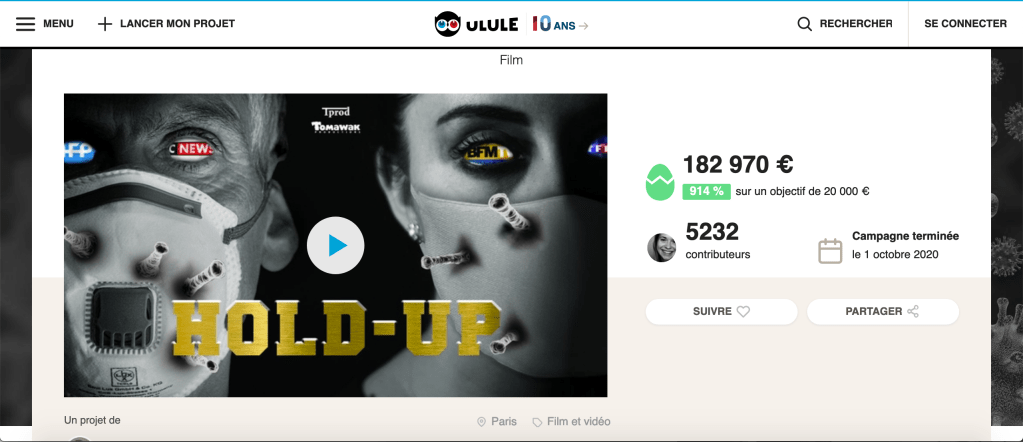

Avant d’analyser ce régime de la parole, signalons un problème plus général, qui précède le film mais, je crois, en dit aussi beaucoup sur sa réalisation. Suite à un financement participatif, qui s’élève actuellement à plus de 300 000€, il semble incompréhensible d’avoir un résultat aussi techniquement et esthétiquement faible. Pourquoi produire un documentaire de près de 3h qui, sauf quelques images d’illustrations, s’écoute plus qu’il ne se regarde ? Pourquoi choisir un medium sans réfléchir aux modalités de ce medium, ici le cinéma, dans son genre particulier qu’est le documentaire ? L’initiative est objectivement encore plus problématique quand un podcast aurait demandé beaucoup moins de matériel et de moyens. Mais revenons à cette question de la parole.

Un film citoyen ?

Avec sa succession d’interventions, Hold-Up n’est pas un documentaire mais plutôt une compilation de discours montés, structurée de manière incompréhensible. On pourrait se dire que, malgré un régime d’image incompréhensible, celui de la parole proposerait plus de repères. Ce n’est pas le cas. Prenons un premier paradoxe, qui apparaît dès le début du film, lors du générique, avec ce qui semble être un sous-titre : « Film citoyen ». Cette idée provient sûrement du mode de financement participatif mais va surtout de pair avec la volonté de révélation d’une vérité qui motive le film. L’annonce d’un « Film citoyen » suggère une forme d’engagement politique et place le documentaire au centre de la société, au centre du peuple, lui donnant un rôle, ici supposément d’information. Ce geste semble presque tautologique tant le documentaire a pour fonction essentielle ce rôle (qu’on peut élargir à toute œuvre cinématographique mais c’est une autre question). Ce film citoyen est toutefois composé de prises de parole de personnes qui, volontairement, constituent des figures d’autorité. On comprend très bien l’importance de la parole d’autorité avec le principe de nomination qui accompagne les interventions, présentant le nom mais aussi la fonction de la personne qui parle.

La parole d’expert

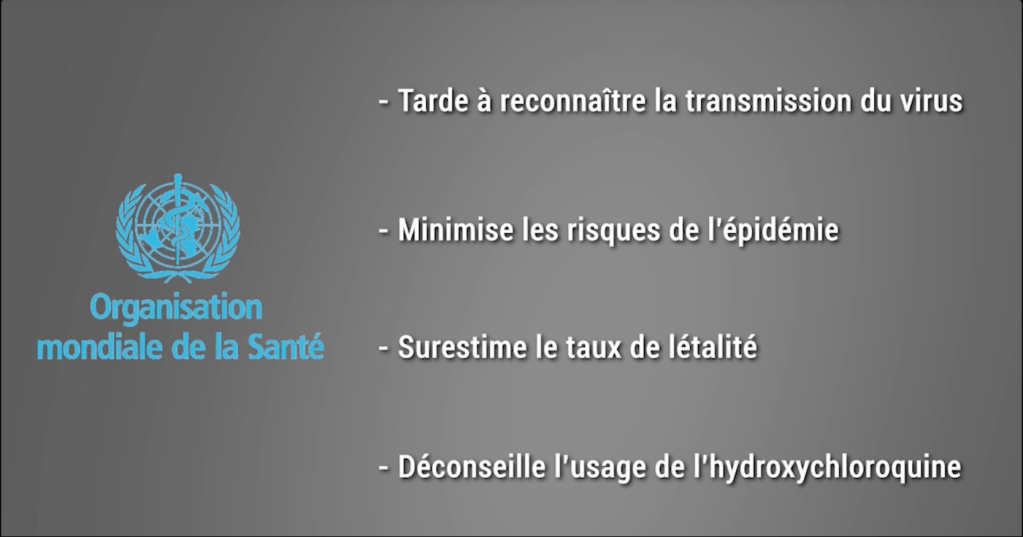

Si, au vu de « Film citoyen », on s’attendait à un film plutôt anti-système, qui reposerait sur une parole du « peuple », on a bel et bien affaire à des personnes qui parlent en qualité d’expertes. C’est là le cœur paradoxal du film. L’un des propos du film est d’indiquer que la corruption est partout et que le discours officiel est faux. On fait alors très vite face à deux problèmes logiques, qui renforcent l’effet de confusion du documentaire. Tout d’abord, le premier sujet abordé est la question des masques. On nous explique que le masque est dangereux puis, à la 32ème minute, on fustige le gouvernement qui était contre les masques. Objectivement parlant, il est difficile de comprendre l’argument du film, qui affirme une chose mais sous-entend son contraire. On rencontre le même problème de logique plus loin à la 41ème minute, lorsque l’on reproche à l’OMS à la fois d’avoir minimisé le risque d’une pandémie et de l’avoir ensuite surestimé. Très vite, si vous étiez venu pour découvrir la vérité sur la pandémie, le documentaire vous apporte encore plus de confusion.

Le véritable problème logique provient du rejet général des experts produit par les experts du film. Dans le détail, par exemple, à 1h05min, alors que Jean-Dominique Michel a expliqué qu’il ne fallait plus croire en aucune étude tant la recherche scientifique est remplie de fraude, Violaine Guérin indique qu’une étude avait été montée pour prouver l’efficacité de l’hydroxychloroquine. Si on me dit qu’il ne faut pas écouter les études, pourquoi une intervenante cherche à en faire ? Un peu plus loin, à 1h11min, Laurent Toubiana indique qu’on connaît très bien les épidémies par aérosols, « depuis 30 ans » mais, toujours, s’il ne faut pas croire les études, comment peut-on faire confiance à ces connaissances ?

Très vite, on comprend que la parole des experts est complètement manichéenne. Le documentaire identifie les faux experts, ceux des plateaux télés, qu’il oppose aux experts de son propre plateau. Toutefois, même cette opposition nourrit la confusion puisque le film utilise à de nombreuses reprises des extraits de CNEWS, BFMTV et LCI qui viennent soutenir sa parole, comme Louis Fouché à la 19ème minute ou Dan Bensadoun à la 38ème minute. Signalons d’ailleurs dans l’utilisation de ces extraits un énième problème d’incohérence dans le régime de l’image. À 1h35, une voix-off nous lit un appel de Didier Raoult qu’il a déclaré sur CNEWS. L’absence d’extrait vidéo est incompréhensible, d’autant plus que, d’une part, il y avait juste avant un extrait de BMFTV et, d’autre part, il a déjà été précisé quand un extrait n’avait pas pu être diffusé faute de l’accord de la chaîne.

La parole d’expert est encore plus remise en question à cause d’un très grand problème dans le régime de parole : on ne sait pas pourquoi telle personne parle de tel sujet. Le problème ne porte pas fondamentalement sur une question de compétence, il est beaucoup plus structurel que cela. Prenons deux exemples. À 1h15min, Nathalie Derivaux à la parole, elle est présentée comme Sage-Femme, et, plutôt que d’avoir une parole en lien avec sa fonction, elle nous parle d’une de ses « belles-sœurs qui travaille en maison de retraite », elle évoquera aussi plus tard sa mère. Dans le même ordre d’idée, juste avant, à 1h14, Serge Rader, pharmacien, intervient. Son apparition a beaucoup attiré mon attention puisque, depuis le début du film, on évoquait régulièrement « les pharmaciens » sans jamais leur donner la parole.

Déception : ce monsieur, plutôt que de parler d’un point de vue de pharmacien décide de nous parler « d’un de [ses] amis médecins ». Je ne m’explique absolument pas de telles choses. Comment un documentaire qui réunit autant « d’experts », non seulement n’exploite pas leur compétence, mais surtout ne va pas plutôt inviter ou interroger directement les personnes évoquées : Pourquoi la fameuse belle-sœur ne parle pas ? Pourquoi l’ami médecin ne parle pas ? Difficile de justifier cette absence, d’autant plus qu’on sait, grâce à l’agent du renseignement, que le témoignage anonyme est possible.

La parole n’a fondamentalement pas de sens dans Hold-Up. C’est ce qui structure le documentaire. En réalité, pour le film, peu importe les compétences des personnes invitées, ce qui compte, c’est leur statut. De manière presque inconsciente, le film déploie un gigantesque argument d’autorité pur, virant à l’absurde. On insère ainsi une toute petite intervention d’un « expert en métrologie de la santé » pour parler, dans une phrase plus anglaise que française, du « internet of things ». Difficile de comprendre ce qui motive cette intervention et le choix de cette personne, d’autant plus que le documentaire insiste sur le déplacement effectué pour aller l’interviewer. Le cas de Serge Rader est vraiment symptomatique. Un pharmacien est présent sur le plateau mais ne parlera jamais de pharmacie.

Une esthétique du titre

Si je parle d’argument d’autorité pur, c’est parce que, pour ce documentaire, ce qui compte c’est le titre. Mais là encore, l’esthétique du titre proposée n’a littéralement aucun sens. Chaque personne interviewée sur plateau, chez soi ou à distance est accompagnée de son nom et de sa fonction. Le principe semble jusque-là assez classique et est identifiable dès le début. Pourtant, très rapidement, dès la 7ème minute, le documentaire donne la parole à Mamadou, un chauffeur de taxi parisien. J’étais à ce moment-là agréablement surpris. Puis, viennent d’autres témoignages de personnes non-expertes, notamment une lycéenne puis des gens dans la rue, qui, cette fois, n’ont pas de nom ni de fonction. Plus tard, Kamel et Rachid, deux autres chauffeurs de taxis parisiens, seront nommés et identifiés par leur fonction. On ne comprend absolument pas cette obsession pour les chauffeurs de taxi, qui sont vraisemblablement admirés par le réalisateur. Ce dernier ne prend pourtant absolument pas la peine de les inviter sur le plateau ou même de mettre en valeur l’image de leurs interventions. Mamadou, par exemple, est filmé au téléphone, en mode portrait, à la va-vite.

Finalement, on ne comprend pas vraiment pourquoi on indique le nom ou la fonction des personnes, si ce n’est pour jouir d’un effet d’autorité lorsque celles-ci présentent des titres soit prestigieux soit qui sont censés faire un certain effet ( on pense notamment à « anthropologue de la santé », à « expert en métrologie de la santé » ou encore à « radiologue, homéopathe et nutritionniste », mélange étonnant ). Le documentaire insiste d’ailleurs beaucoup sur la fonction de Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la santé. Sa fonction nous est ainsi rappelée alors que seulement 7 minutes séparent ses interventions. Le plus fabuleux dans cet effet d’argument d’autorité, c’est qu’il ne repose que sur ce petit titre qui apparaît quelques secondes. On profite rarement des connaissances et compétences de tous les invités, paradoxe assez frappant tant leur nombre est important.

Ce surnombre, sans doute considéré comme une force par le réalisateur, devient un véritable écueil. Toutes ces modalités de paroles ajoutent à la confusion. On ne sait plus vraiment qui parle d’où et comment. Cela réduit complètement l’ampleur des interventions. Hold-Up est ainsi très proche d’une émission comme l’Heure des Pros de CNEWS, où plein de personnes donnent leur avis sur tout sans qu’on sache vraiment pourquoi ce sont elles qui en parlent. Encore plus délicat, on ne sait pas vraiment si le documentaire a une voix, on ne sait pas s’il parle, en somme. Je veux dire par là qu’au milieu de toutes les interventions, de toutes les citations, de l’absence de règles dans son régime de parole, on n’arrive pas à saisir si le documentaire propose véritablement un discours. Même dans certains documentaires où l’auteur s’efface, comme on a pu l’évoquer chez Wiseman, on comprend un tel geste et sa raison. Le problème vient du fait, je crois, que le réalisateur considère de son côté que les discours mis en avant et soutenus par le documentaire sont intégrés à celui-ci. Mais laisser simplement des gens parler ne suffit pas à développer une seule voix claire et intelligible. Plusieurs voix ne constituent pas nécessairement un discours.

Le paradoxe de la peur : traitement de l’émotion

Je suis toutefois mauvaise langue. Le documentaire semble quand même avoir un message clair, mais celui-ci est, là encore, paradoxal. Hold-Up veut faire peur et Hold-Up fait peur. On nous explique à de nombreuses reprises que le gouvernement utilise la pandémie pour gouverner par la peur. Le film identifie des « prophètes de peur », comme Anthony Fauci. En parallèle de ce discours qui pointe du doigt une parole anxiogène, on m’explique à 1h53min que le virus n’est « pas dangereux » mais que le vaccin, lui, est « très dangereux ». À 2h40, un philosophe parle justement de la peur comme moyen de gouverner tout en disant « On ne va pas en sortir ».

Toute la fin du film contient d’ailleurs une majorité de discours au futur, qui font office de mises en garde marquées de fatalisme. On oubliera évidemment pas la constante musique angoissante qui exploite les violons dans tous les sens. On éprouve ainsi à la fin une confusion grandissante, faisant face à un film qui fait précisément ce qu’il semble dénoncer. Cette confusion est d’autant plus cinglante que le documentaire nourrit un effet d’urgence avec un discours culpabilisant.

Un des « grands » moments du film est notamment une scène très culpabilisante. Il s’agit de Nathalie Derivaux, sage-femme, qui pleure après un extrait d’un discours de Laurent Alexandre sur « les inutiles », justement parce qu’elle est complètement effrayée et désespérée. Non seulement ses larmes mais aussi son discours engagent à une réaction, avec l’argument assez fréquent : que direz-vous à vos enfants, si vous savez et que vous ne faites rien ? Cette séquence a une place importante dans le documentaire et, pourtant, elle est ratée. Le montage et le cadrage semblent paniquer devant tant d’émotion. Alors qu’elle pleure, la focal change et cette personne devient floue. Puis il y a un découpage avec différentes échelles de plan et un très léger zoom. Le traitement de l’image ne laisse paradoxalement aucune place à l’émotion. Il aurait été assez simple de laisser la caméra tourner, sans y toucher, de laisser le moment se faire. On sent vraiment que la caméra n’est pas maîtrisée, ce qui est normal puisqu’il n’y a pas de pensée du documentaire ou de l’image. On ne peut pas aussi s’empêcher de noter que la seule séquence « émotion » du film est portée par une femme, qui plus est sage-femme, alors que la plupart des intervenants masculins sont situés du côté de la connaissance, de la rationalité, du calme. L’exploitation du cliché de la femme sensible participe aussi sans doute à l’absence de mise en scène de ce passage. Finalement, il n’y a pas de logique, pas d’esthétique, pas d’émotion, bref, il ne reste pas grand-chose, peut-être même pas un documentaire. Quoique.

Amateurisme ou parodie : retour sur un chaos

Face à autant de problèmes, autant d’incohérences, face à ce qui semble être l’absence totale d’une pensée structurante et d’une volonté de réalisation, Hold-Up propose, peut-être malgré lui, des petits détails qui parachèvent la confusion générale produite. Ces petits détails respirent l’amateurisme à tel point que je me demande encore si ce documentaire n’est pas une véritable parodie de documentaire. D’un point de vue général, comme dit précédemment, c’est l’absence de logique interne qui pose un sérieux problème. Difficile de comprendre pourquoi telle personne est interviewée, une autre simplement citée avec une photo, une autre citée avec une interview, une autre juste évoquée. Mais, en plus, on ne comprend pas non plus la présence de certaines choses. Par exemple, à 1h57min, on nous dit que Jean-François Delfraissy et Anthony Fauci « sous-entendent » qu’ « il y aura un covid20 ou 21 ». On pourrait s’attendre à un extrait vidéo ou un article d’illustration, comme le documentaire le fait parfois. Non. On a en illustration une simple photo d’Anthony Fauci, ce qui ne fait véritablement aucun sens.

De même, les interventions de personnes non-expertes, à valeur de témoignages, sont mises en scène de manière très surprenante. J’ai déjà parlé de l’interview de Mamadou mais on peut évoquer d’autres témoignages, au début du film, comme celui d’une lycéenne, qui se passe dans ce qui semble être un hall de cinéma. Choix étonnant, si c’est un choix, surtout quand le réalisateur, allant en Suisse interviewer Olivier Vuillemin, indique bien se rendre en Suisse et filme le trajet. Filmer un entretien dans un hall de cinéma comme si c’était normal tend à l’absurde. De même, les personnes interrogées dans la rue sortent complètement de nulle part, le film ne prend pas la peine de contextualiser. On se demande sincèrement comment la caméra et le réalisateur les rencontrent : micro-trottoir, rendez-vous, hasard pur ?! Rien n’est justifié. Encore pire, le documentaire ménage cet effet de flou. Quand le réalisateur part interviewer Jean-Bernard Fourtillan, la voix-off précise aller « quelque part en France » ? Qu’est-ce que c’est que cette précision, pourquoi est-elle là, quel rôle remplit-elle ? On ne comprend pas.

Le diable est dans les détails : la question du montage

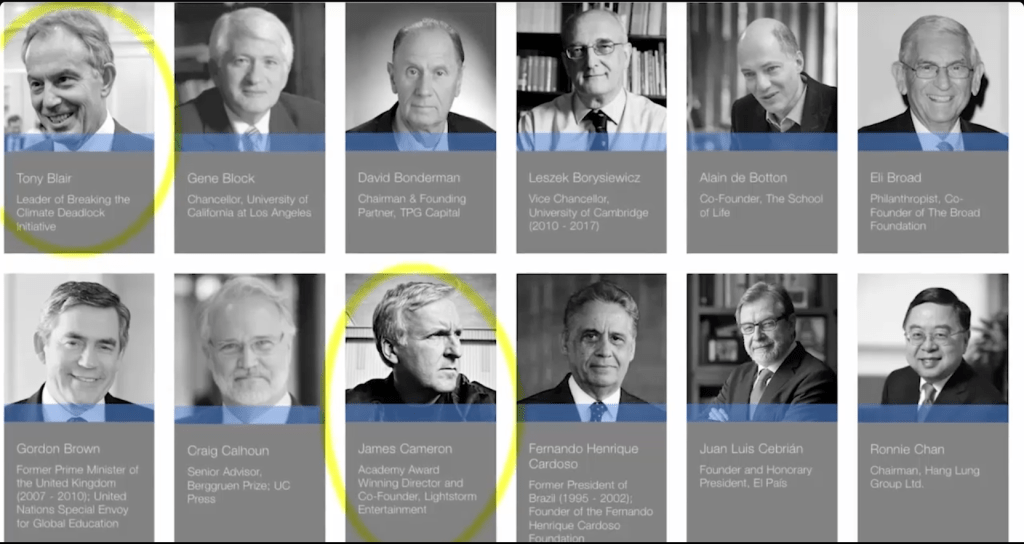

Le plus problématique se joue en réalité dans des détails très ponctuels. Par exemple, la phrase « Jusqu’à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre » est répétée mots pour mots 3 fois à différents moments du documentaire. Soit il y a une volonté agressive de marteler une information, soit le réalisateur n’a pas revu son film. Ou alors, c’est un choix incompréhensible. Plus que la parole, c’est dans l’image qu’on ne comprend pas certaines choses. À 2h16, on nous présente les membres d’un institut pro-transhumanisme en entourant certains noms déjà évoqués. Le documentaire entoure James Cameron et Condoleezza Rice, dont on a non seulement pas parlé jusqu’à présent mais que l’on a du mal à mettre en lien avec le discours. On voit bien que le documentaire ne cherche pas à se faire comprendre et cela semble presque volontaire parfois. À 2h26, un coronavirus en 3D apparaît en haut à droite de la vidéo, quelques secondes, suivi de fondu enchaîné au blanc déjà évoqué. Quand on regarde, on ne comprend pas pourquoi cela a lieu, on se demande même si ce n’est pas une erreur de montage…

Le problème est là, on n’arrive pas trop à comprendre la post-production du film. À 1h56, on utilise les écrans pour diffuser un document mais l’équipe technique n’y arrive pas tout de suite. Comment se fait-il qu’un tel plan puisse rester dans la version finale ? À 1h58, juste après, lors d’un entretien vidéo, on peut profiter de l’effet comique du boomer qui montre son front à la caméra plutôt que son visage En réalité, c’est à partir de la deuxième heure que le documentaire entier semble fatiguer sérieusement. À 2h08, lors de l’interview d’une chercheuse française en Colombie, la réalisation laisse l’entretien directement en fenêtré, avec à droite les émoticônes skype. Cela ne serait pas choquant si tous les entretiens étaient comme ça, alors pourquoi seulement celui-ci ?

Autre détail sur le montage : à 2h11, la musique monte dramatiquement et semble être coupée trop tôt. Tous ces exemples sont importants car ils ne sont pas discrets, au contraire, ils sont frappants quand on regarde le film avec un minimum de concentration. On ne peut que se demander si tout cela est bien sérieux. Certains commentaires de la voix-off laissent songeurs. À 22min20sec, la voix off dit d’une traite : « Où sommes nous ? La santé comme un prétexte à la soumission j’ai du mal à lire le scénario je m’enfonce dans un taxi les chauffeurs sont de véritables décodeurs ». Comment réagir à cela ? Sincèrement ? Le pire reste ce que l’on peut désigner comme une tension vers un « hors-scène ». À 1h52, lors d’une interview, on nous renvoie vers un site web pour « plus d’informations ». Juste après, au sujet des images que Canal+ n’a pas voulu vendre, le documentaire précise qu’elles sont « disponibles gratuitement sur Youtube ».

Autrement dit, un documentaire de presque trois heures se permet, naturellement, de renvoyer vers d’autres supports. Voilà qui achève un manque de pédagogie et qui démontre encore une fois un sérieux problème de logique. On nous annonce la vérité sur une pandémie mais, apparemment, une fois le documentaire visionné, il faut aller faire ses recherches soi-même. Cela est presque sous-entendu dans une intervention. À 2h22, Nathalie Derivaux déclare ainsi au sujet de la télévision : « Je vais chercher mes informations ailleurs », cet ailleurs étant vraisemblablement internet. Tout d’abord, on est quand même surpris qu’elle associe ce media uniquement à l’information, semblant oublier les journaux écrits et la radio. En renvoyant à un hors-cadre, le documentaire incite lui-aussi à rechercher les informations ailleurs. En un sens, le film anéantit par lui-même la raison de son existence. Ce commentaire sur la télévision éclaire d’ailleurs le choix d’un film documentaire. Il s’agit sans doute de combattre la télévision sur son terrain, celui de l’image, associant image et information, image et vérité, à tort.

Conclusion

À 2h02, l’agent du renseignement anonyme déclare : « On est arrivé à un stade où on ne peut plus faire confiance ni à l’Etat, ni au corps médical ». On peut comprendre assez facilement que Hold-Up veut se présenter comme un espace de confiance, puisqu’il prétend dire la vérité. Pourtant, face à l’absence totale de pédagogie, aux problèmes techniques, aux problèmes de logique, qui rendent la réception difficile et confuse, si l’on ajoute cet enjeu d’un « hors-scène », comment peut-on faire confiance à ce film ? Je crois que le réalisateur n’a pas bien compris ce qu’était un documentaire. Il suppose sans doute plutôt que Hold-Up remplit une fonction de « lanceur d’alerte », croyant non seulement que l’image est le meilleur moyen pour cela, mais aussi qu’un film de 2h49min, payant, visible uniquement sur Internet, à ma connaissance, sera efficace. Le problème de Hold-Up est qu’il est nécessairement réalisé comme un film par quelqu’un qui ne cherche pas à réaliser un film. On obtient donc un résultat incompréhensible, à la logique impénétrable, à la structure insaisissable, qui ne peut que créer de la confusion, issue directement de la confusion fondamentale du film autour du rôle de l’image.

Si je concluais mon article sur Tickled en indiquant que le film nous laissait à la fin avec un sérieux doute sur sa propre réalité, Hold-Up, lui, ne laisse aucun doute. Au contraire, on nage dans une certaine confusion, dans un flou général et on ne sait plus quoi penser. Normalement, un film qui veut créer du doute cherche à accompagner son audience pour le faire émerger. Le doute est actif, la confusion passive. Hold-Up nourrit non pas le doute mais la confusion tant il a abandonné complètement la réalité. L’absence de poids du film, de personnalité, d’existence en somme, crée un sentiment d’abandon particulièrement pernicieux. On m’alerte de dangers divers, urgents, importants mais parfois contradictoires et c’est tout. Un documentaire qui s’annonce comme révélateur d’une vérité prétend normalement à une pédagogie que l’on doit retrouver dans sa forme et qui est pourtant absente de Hold-Up. Au contraire, on ressort plutôt de ces 2h49 avec beaucoup de questions, beaucoup de confusion et, finalement, un besoin de savoir encore plus important. Sans la maîtrise des compétences et des outils adéquats, il est certain que ce besoin de savoir ouvre à toutes les possibilités, les meilleures comme les pires.

Puisque cet article constitue avant tout une critique cinématographique, voici en complément nécessaire de riches ressources, notamment de fact-checking, qui reprennent les fréquents mensonges du film :

- Factuel AFP

- Science et avenir

- Les Décodeurs

- Vidéo de Partager c’est sympa

- Une courte émission de France Culture abordant le rapport au fait et la question du récit

- Un court-métrage documenteur reprenant certains codes de Hold-Up soulevés ici, révélant une vérité sur les chats et réalisé par une classe de seconde de Bondy

Crédits : Tprod, Tomawak

Formidable et passionnante analyse qui me donnerait presque envie de vérifier par moi-même ce fatras d’info(x)s. Mais face à la médiocrité effarante du produit, mieux vaut encore se tourner vers un bon vieux Leni Riefenstahl dont la propagande au moins savait flatter l’œil 😉

J’aimeJ’aime